【この記事はこんな方におすすめです】

・2025年度長野県公立高校後期選抜の出題傾向を知りたい

・大問ごとの配点を知りたい

全体

各教科とも前年を踏襲した形式が多く、それぞれの科目の大問の配点もほぼ去年とあまり変わらなかったため、時間配分の面でも取り組みやすかったはず。

全体的には概ね易化した印象。

1.国語

総評:各大問の配点は昨年と全く同じでした。これは配点が公表された平成14年以降で初めてのことです。

問題の形式にも大きな変化がなかったため、過去問をしっかりと解いていた生徒にとっては取り組みやすかったと言えるでしょう。

① 論説文(31点)

・哲学系の文章で抽象度が高いため、テーマそのものの理解がやや難しかったと考えられます。出典は新潮新書『1日10分の哲学』です。この本の帯には「生成AIはツールにすぎない」と記載されており、近年、長野県の国語で問われているテーマと共通する部分がある印象を受けます。

・(6)は昨年とほぼ同じ形式ですが、条件が減少したため、むしろ解きやすくなっています。

② 意見文(18点)

・前年から横書きの資料が出題されるようになりましたが、本年度はその量が大幅に減少しました。

・記述の文字数も減り、出題形式も例年通りだったため、比較的取り組みやすかったと考えられます。

③ 漢字(9点)

・「間違い探し問題」は今後も継続される可能性が高いです。

・令和6年度は教科書に掲載されている文章からの出題でしたが、本年度は令和5年度の形式に戻った印象を受けました。

④ 古文(18点)

・古文と漢文の両方が出題されました。漢文が出題された場合によく見られる書き下し文の問題はなく、代わりに漢詩の形式を問う問題が出題されました。

・間接的に古語「めでたき」の意味を問う問題が含まれていました。長野県では「あはれ」や「をかし」以外の古語の意味を問う問題はあまり出題されないため、やや意外な内容でした。

・「まとめ」や「話し合い」が読解のヒントとなる形式が続いており、古文と併せて現代文を読む力が求められます。

⑤ 小説(24点)

・出典は『一線の湖』でした。この作品は『線は、僕を描く』の続編で、前作は映画化やコミカライズもされています。また、『一線の湖』自体も文庫化されているため、既に読んだことがある、または知っているという受験生も一定数いたかもしれません。

・例年通り「現代が舞台」「主人公が中学生に近い年代」という長野県で頻出のパターンに沿った作品であるため、比較的読みやすかったと思われます。ただし、レトリックや心情の変化を問う問題が多かったため、設問自体は決して簡単ではありませんでした。

2.数学

総評:前年に引き続き、実生活との結びつきを強調する文章が減少し、問題そのものに取り組みやすくなりました。

難易度としては例年と大きな違いはなかった印象です。

①小問集合(36点)

・最初の5問が単純な計算問題で構成されており、序盤としてスムーズに取り組みやすかったと思われます。形式に大きな変化がなかったため、ミスなく解いて高得点を狙いたいところです。

②中問集合(20点)

・令和4年度以来となる3題構成でした。

Ⅰ:箱ひげ図

データの整理の単元からの出題が続いています。箱ひげ図は新学習指導要領で追加された単元のため、過去問や類題が少なく、学習が不十分だった場合は苦労したかもしれません。

Ⅱ:文字による説明

非常にシンプルな問題で、取り組みやすかったと考えられます。

Ⅲ:体積

三平方の定理を利用する問題でした。基本的なレベルではありますが、会話文を挟む構成のため、少し複雑に感じた受験生もいたかもしれません。

③関数(24点)

Ⅰ:一次関数(温度変化)

・実生活との結びつきを意識した出題が続いており、近年の傾向通りの問題でした。

・計算の正確さよりも考え方を問う問題が目立ちました。

Ⅱ:グラフと図形問題

・関数と図形の組み合わせ問題で、近年この形式が続いています。

・類題が多く、取り組みやすい問題でしたが、(4)は図で示された点と実際に求める点が逆方向になっている点に注意が必要でした。それでも、落ち着いて図を描き直せば、そこまで難しくはなかったでしょう。

④図形(20点)

・本年度も多角形(長方形、平行四辺形)に関する出題でした。ここ数年、多角形に関する問題が増加し、円に内接する図形の出題が減少している傾向があります。

・平行四辺形になるための条件を問う問題が令和3年度以来の出題となりました。以前はほとんど出題がありませんでしたが、今後は定期的に出題される可能性があります。

・ⅠとⅡは同じ図形を用いた問題でした。 誘導はありましたが、Ⅰの時点で四角形ABCDが常にひし形になることを見抜けば、Ⅱは比較的容易に解くことができました。

・相似をあまり使用せず、最後に三平方の定理で解く構成は珍しかったといえます。※ 幅の同じ長方形を重ねると、その図形はひし形になるというポイントが重要でした

3.社会

総評:出題形式には若干の変化が見られましたが、大きな変更はありませんでした。

記述問題は昨年よりも問題数・記述量ともに減少し、易化した印象を受けます。

その分、記号問題は考えさせる内容が増えていました。

また、配点バランスについては、歴史の配点が低くくその点が気になります。

①歴史(30点)

・税をテーマとした問題でした。

・選挙権に関する問題を除くと、ここ数年、歴史分野の配点は20点台で推移しています。

・選挙権が与えられる年齢を問う問題が出題され、単元横断的な内容が久しぶりに出されました。

・一問一答形式の出題は2問のみでした。記号問題が多いものの、教科書の内容をしっかり理解していないと解答できない問題が多かった印象です。

②地理(36点)

・例年は「世界地理→日本地理」の順で出題されていますが、今年は世界地理から始まる構成でした。

・近畿地方やアジア州などを、地域全体ではなく特定の県や国に焦点を当てて問う問題が出題されました。 また、割合を計算する問題も出され、設問のバリエーションが広がっていました。

日本地理:梅をテーマに近畿地方にスポットを当てた内容でした。令和2年度以来となる地形図の読み取り問題も出題されました。地形図の読み取り問題は定期的に出題されるので注意が必要です

世界地理:サウジアラビアがテーマでしたが、国そのものを問う問題は、位置を尋ねる1問のみでした。その他は資料読解問題が中心でした。 これまであまり入試問題で取り上げられることが少ない国だったため、難しく感じたかもしれませんが、設問自体は基本的なレベルが多かったと言えます。

③公民(34点)

・「持続可能な社会」がテーマでしたが、そこを入口にして、近年話題となっている「外国人観光(インバウンド)」「外国為替」「社会福祉」などに関する問題が幅広く出題されました。

・SDGs関連の出題も毎年続いています。

・長文記述問題は、「路線バスをすべて乗合タクシーに切り替えるメリットと課題を、高齢化社会と関連付けて説明する」というものでした。 これは県内のニュースでも比較的頻繁に取り上げられる話題であり、実生活との結びつきを意識した内容でした。昨年同様、解答の方向性がある程度決まっていたため、比較的取り組みやすかったと考えられます。

4.理科

総評:令和4年度のような、実生活との結びつきを強調するような前文が、数学と同様にかなり少なくなりました。

また、近年あまり出題されていない分野も去年度に続きいくつか含まれており、引き続き注意が必要です。

大問1:生物(25点)

Ⅰ. 中学1年分野の「植物のつくり」に関する出題でした。気孔の特徴や蒸散の仕組みについて問われる問題が中心でした。また、生物分野であっても計算力を求められる問題がほぼ毎年出題されており、今後も対策が必要です。

Ⅱ. 中学3年分野の「生物の発生と分裂」に関する出題でした。基本的な内容で、得点源としたい部分です。

大問2:化学(25点)

Ⅰ. 中学1年から中学3年の単元へ移行したPE(ポリエチレン)やPET(ポリエチレンテレフタレート)をテーマとした出題でしたが、実際の内容としては、中学1年範囲の有機物・密度・濃度が中心でした。実験やグラフはあまり見慣れないものだったかもしれませんが、問題自体は基本的なものが多く見られました。

Ⅱ. 酸化銀の熱分解に関する問題が出題されました。この分野の出題は平成25年度以来となります。オーソドックスな出題ではありましたが、類似問題は多くなく、また単元自体も決して易しくはないため、苦戦した受験生が多かったと考えられます。

大問3:地学(25点)

Ⅰ. 地層や火成岩に関する問題が出題されました。見慣れない図やグラフが多く使用されていたため、戸惑った生徒もいたかもしれません。

Ⅱ. 金星の見え方に関する問題が出題されました。この分野の出題は平成26年度以来となります。苦手とする生徒が多いため、高得点を取れた生徒は少なかったのではないでしょうか。

大問4:物理(25点)

Ⅰ. オームの法則に関する問題が出題されました。この単元自体は比較的よく出題されるものの、回路図を用いた問題は長野県ではあまり見られず、また見慣れない回路図が登場したため、難しく感じた受験生も多かったと考えられます。

Ⅱ. 仕事や滑車に関する問題が出題されました。特に、動滑車と定滑車を使った実験問題は、過去20年ほどの間にほとんど出題されていない分野でした。ただし、ワークなどでは頻出の問題であったため、理解度によって得点差がついた可能性があります。

英語

総評:昨年と同じ形式で出題されており、過去問をしっかりと対策していた生徒にとっては、普段の実力を発揮しやすい試験だったと思われます。

令和になり形式のマイナーチェンジが続くなか、この形式が今後も継続するのか、注意深く見ていく必要があります。

いずれにしても、英文の量が多いため、速く正確に読む力は不可欠です。

難易度

記号問題と記述問題の比率は、リスニングを含め 66:34 で、記号問題が全体の 2/3 を占めていました。

傾向として、記号問題の割合が増えるほど平均点が上がるため、今年の平均点はやや高くなると予想されます。

大問1:リスニング(20点)

・英文を聞いて「まとめ」(今回は「メモ」)に単語を書き込む問題や、問題文の先読みができない問題など、昨年と同様の形式で構成されていました。

大問2:会話文・短い長文(29点)

Ⅰ

・ 短文の会話文問題、語形変化、条件英作文が出題されました。前年度とほぼ同じ形式で、さらに本年度の方が解きやすかった印象です。

Ⅱ

・ ある程度の長さがある複数の英文を読む読解問題が出題され、こちらも例年通りの形式でした。グラフや案内を読む問題は、共通テストにも通じる内容となっています。

・語形変化問題は、ここ数年単に動詞や形容詞を変化させるのではなく、( )内の単語を使った部分英作文の形式になっています。(3)では、日本語で書かれた注意事項をもとに英文を修正し、英作をする問題が出題されましたが、実質的に(2)とあまり変わらない部分英作文問題となっていました。

◯大問3:複数の長文を読む問題(23点)

・以前は大問4で出題されていた形式ですが、昨年度から大問3に移行しました。自由英作文問題もこちらの大問に含まれています。

・1つのテーマ(議題)に対し、5つの異なるタイプの長文を読む問題でした。具体的には、広告・雑誌記事・メモ・インタビュー・ウェブサイトなど、さまざまな媒体に掲載されている英文を読む形式でした。それぞれの問題は独立しているため、比較的解きやすい印象です。今後は、これらの文章同士に関連性を持たせた問題が出題される可能性もあるため、注意が必要です。

◯大問4:説明文問題(28点)

・物や人物、出来事について説明する長文問題で、今年は マングローブ に関する内容が出題されました。

・英文を読んでイラストの順番を答える問題 が登場し、これはやや新しい傾向でした。しかし、空欄補充・本文の要約・タイトル設定問題など、今までの過去問と大きく変わる構成ではありませんでした。

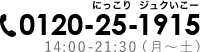

◆無料体験、学習相談はこちら

◆おすすめ関連記事