【この記事はこんな方におすすめです】

・2024年度長野県公立高校後期選抜の出題傾向を知りたい

・大問ごとの配点を知りたい

1.国語

総評:形式は変わらなかったものの、読解量が増え、やや難化した印象。各大問の配点バランスが見直され、隙のない学習や準備が求められた。

① 論説文(31点)

・最近頻出の人文学系の文章からの出題で、テーマも近年の傾向に近いものになっています。

・この2年間、問題量が多かったのですが、本年度は整理されました。問題形式も大きくは変わっていません。

② 意見文(18点)

・討論と資料を読むという形式は例年通りで、配点も18点のままで前年と変わりません。配点が高いままなので、過去問演習を前提とした対策が必要です。

・2025年度の共通テスト国語で「実用的な文章」の出題が予定されていますが、資料が横書き形式、などの点が共通テスト試作問題と同様でした。大学入試をかなり意識したものになっていると考えられます。

③ 漢字(9点)

・「間違い探し」問題が完全に定着しました。小説問題に出されていた単独の漢字書き取り問題がなくなったためか配点も上がり、重要度が増しています。

・文章自体が教科書的な5教科を意識したものに変わりました。

④ 古文(18点)

・近年は「まとめ」や「話し合い」が読解のヒントである形式が続いており、読解量が増えています。本年度は更に記述量が増え、難化した印象です

⑤ 小説(24点)

・小説読解の定番であるレトリックや心情(の変化)などを問う問題が出題されています。

・条件(ヒント)のある記述問題も例年通りで、過去問での演習が足りていればそこまで苦労せず解けたと思われます。

2.数学

総評:実生活との結びつきが薄くなり、記述問題の数も減った。そのため前年度と同じかやや易化した印象。誘導にきちんと乗れれば高得点も期待できます。

①小問集合(36点)

・配点も変わらず、また形式にも大きな変化がなく、取り組みやすかったと思われます。

②中問集合(22点)

・例年の出題は3問ですが、今年は前年度に続き2問構成でした。

Ⅰ:資料の整理と連立方程式。「資料の整理」は大問2の頻出単元となっており、また「連立方程式」と合わせての出題はH31にもありました。「2人の考え」やヒストグラム、表を読解する資料が多いのですが、過去問演習がしっかりできていれば、解くこと自体は難しくなかった印象です。

Ⅱ:回転体。Ⅰの読解量が多かったためシンプルな形での出題になったと思われます。しかし、近年あまり出題がなかった単元で、かつ苦手とする生徒が多いため、得点できた生徒は多くなかったかも知れません

③関数(23点)

・以前は一次関数の利用のみが出題されていましたが、ここ数年は2部構成が続いています。

・H26年度から毎年出題のあった記述問題が今年はありませんでした。

Ⅰ:一次関数の距離と速さの問題。y軸にマイナスが入ったグラフとなっており、一瞬戸惑ったかも知れません。ただ、他県を含めて割とよく出題される形式であり、難易度もそこまで高くなかったと思われます。

Ⅱ:グラフと図形問題。ここ数年毎年出題されており、2部構成を含めてこの形式が定着した感があります。

・近年同系統の問題と比較すると取り組みやすい印象です。2等分する直線の求め方も、長野県ではこれまで出題はなかったものの、問題集などには必ず載っている形式であり、それが分からなくても反比例の定義から求められるようになっています。

④図形(19点)

・本年度は予想通り、多角形(長方形)からの出題でした。

・二等辺三角形や相似に注目すると言った「前問を利用する誘導」がかなり利いており、それを踏まえて取り組めば答えやすいようになっています。逆に言うと最初でつまずいてしまうと思うような得点はできなかったかもしれません。

・配点自体は決して高くありませんが、意外と差がつきやすい設問だったと思われます。

3.社会

総評:去年と大きな変化はなし。歴史の配点が下がったままなのが気になる。

◯記述問題

・去年より問題数と配点が減り、記述量が増えた結果多少「コスパ」が下がった

①歴史(29点)

・今年は「木と人々の営み」がテーマでした。

・地理公民と比べると記号問題が多く、短答式や記述式の問題が少ないことが特徴です。しかし記号問題そのものは正しい記号を2つを選んだり、短答問題と組み合わせたりする形式で、簡単に得点することが難しいものになっています。

・記述問題は1題で、例年通り知識問題にやや寄った内容です。

②地理(36点)

・日本地理:「長野県と沖縄県」の連携がテーマでした。テーマとして長野県に関わるものはH28年度に若干あったものの、近年は出題があまりありませんでした。記述問題の数は減りましたが、50文字~70文字を書かせる問題が出題され、苦労した生徒も多かったように感じます。

・世界地理:H28年度以来のオセアニア州からの出題で、資料読解に頼らない短い記述問題が出題されました。

・地理の記述問題は歴史とは異なり、知識を前提とした上で表やグラフなどの資料を正確に読み取らないと解けないものが多いので注意が必要です。

③公民(39点)

・人口減少を1つの軸に社会保障制度、景気、法律など様々な内容に触れる出題となっていました。「自助、公助、共助」やドローン・AIなどの先端技術と言った、ここ数年ニュースで話題になった事柄からの出題もありました。これも実生活との関わりという意図が見て取れます。

・長い記述問題は、ごみ処理と有料化がテーマで、前年度に引き継ぎSDGsを意識させる出題でした。この形式では、解答が生徒によって異なるパターンと、ある程度決まっているパターンの2つがありますが、今回は後者で、ごみ処理を有料化することでごみを削減できる理由と、有料化することのデメリットを資料から正確に読み取る必要があります。ここ2年はある程度解答が決まっているパターンの出題が続いており、採点の負担を考えると、この傾向が続く可能性は高いです。

4.理科

総評:形式に大きな変化はないが記述問題が増え難化した印象。

・生物、化学、地学、物理分野の各25点で、メイン単元であるⅠ(配点15点前後)とⅡ(配点10点前後)で構成が定着しており、今回もそのような形式でした。近年は問題集や過去問ではあまり見られない実験からの出題が多く、注意が必要です。

①生物

Ⅰ:中3範囲の植物分野で植物(細胞)の成長を実験から読み取るという問題です。前述したあまり類題がない実験問題で苦労した生徒も多かったかと思います。しかし実験結果そのものは学習した内容に沿っていますので、知識と実験結果をどう結びつけるかがポイントです。

Ⅱ:食物連鎖からの出題で、導入部は実生活との結びつきが意識された形になっているものの、設問そのものは標準的な内容でした。

②化学

Ⅰ:消火方法を導入にした、燃焼と化合の問題でした。内容としてはそこまで難しいものはありませんが、あまり見慣れない実験であるため丁寧に実験結果を追っていく必要があります。また、記号問題は適切なものをすべて選択するという形のものもありました。

Ⅱ:中3のイオン分野、水の電気分解からの出題でした。見慣れた実験問題かと思いきや、途中で電流を逆に流すという「ひねり」が入っており、一筋縄ではいかない構成になっていました。

③地学

Ⅰ:火成岩と地層からの出題です。標準的な内容ですが、前提となる知識が抜けることが多い単元ですので、意外とかもしれません。

Ⅱ:前線の通過と天気からの出題で、過去問でも類問が多かったため、そこまで苦なく解けたはずです。

④物理

Ⅰ:「力のつり合い」からの出題でした。類題もあまりなく、おそらく初見の実験問題になったかと思うので、多くの生徒が苦戦した思われます。

Ⅱ:中1の「光」からの出題。今までレンズを使った実験問題は何度か出題がありましたが、光の反射にフォーカスが当たったものはあまりなく、これも取り組みやすいとは言えないものでした。

英語

総評:英文の種類の変化のみで傾向としてはあまり変わらず。英文を速く、正確に読むという意識を。

◯難易度

・記述問題と記号問題の割合は42:58と、若干記述問題の配点が上がりました。

・今まで全く出題のなかった、「日本語で説明する問題」が出題された前年度に比べると、英文の種類は変わったものの素直な出題が増えた印象で、取り組みやすかったのではないかと思われます。

◯大問1:リスニング(20点)

・前年度同様、内容をまとめた文の空欄に単語を書き入れる問題が出題されました。さらに、問題文や解答用紙には何を書いたらよいのか事前には分からない形になっており、難易度が上がりました。

◯大問2:会話文・短い長文(29点)

・Ⅰが短文の会話文問題、語形変化、部分英作文、Ⅱがある程度量のある英文を複数読む読解問題でと出題の傾向として安定しています。過去問演習をしっかりやってきた生徒にとっては落ち着いて臨めたのではないでしょうか。

・去年から語形変化の問題は動詞を変形させるだけではなく、主語なども補って書く必要がある形式に変更されており、ただ文法問題を解いてるだけの勉強をしていると正解を出すことが難しくなっています。

◯大問3:複数の長文を読む問題(24点)

・前年度は大問4に来ていたものが大問3に来ています。それに伴って自由英作文問題(前年度はほぼ同じ形式でした)もこちらに移動しています。

・複数の長文を読む形式は、大問の場所が定着した感があります。3人分の発表、短いスピーチの計4つのまとまった文章を読み、それぞれ独立した問いに答えます。今後はそれぞれの文章が関連した問題になる可能性もあるため、注意が必要です。

・ここ数年、毎年出題のあったスピーチ文は出題されませんでした。大問3、4に関しては、後述するように説明文問題が再度出題されるなど、英文の種類という意味であまり安定感がなく、どの英文が来ても対策が取れるよう、5年分以上の過去問演習が必須になっています。

◯大問4:説明文問題(27点)

・ものや人物、できごとを説明する英文問題です。2020年度までは毎年出題されてましたが、今年はスピーチ文と交代するように出題されました。空欄補充、英文補充、本文のまとめ、タイトル設定など今までの過去問と大きく変わる構成ではありませんでした。

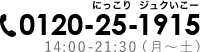

◆無料体験、学習相談はこちら

◆おすすめ関連記事